どうも。スズキタケヒロです。

今回は肝臓の栄養代謝をサクッと簡単にまとめます。

よろしければお付き合いください。

代謝とは

代謝ってなんですか?と聞かれて説明できる人はこの項はすっ飛ばしてください。

そうではない人は次の絵を見てもらえればすぐに理解できると思います。

代謝とは食って分解して吸収した栄養素を運用可能な形に変換することです。

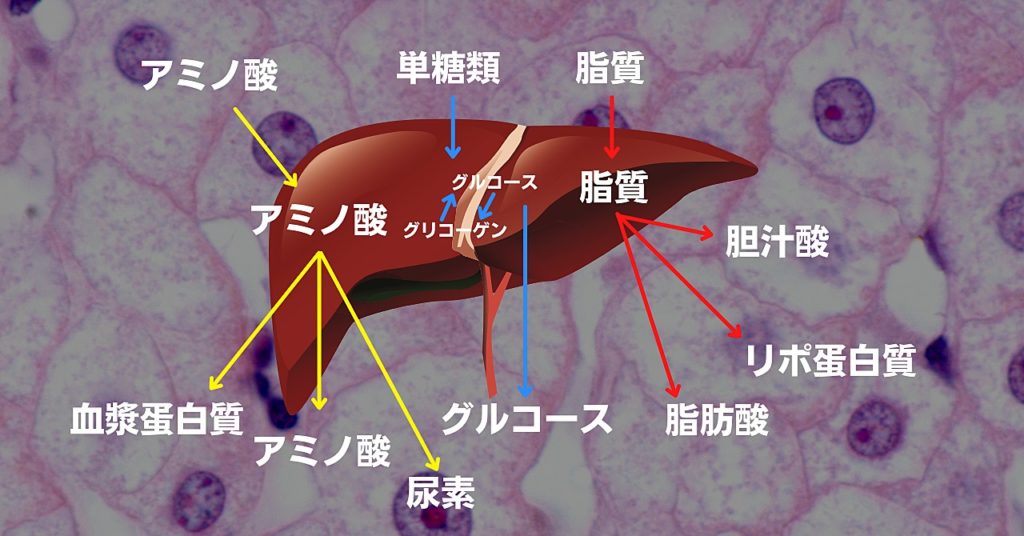

消化(胃~十二指腸)と吸収(小腸・大腸)を経て蛋白質はアミノ酸に、糖質は単糖類に、脂質はカイロミクロンの形になります。

そして肝臓で代謝が行われ各々の形に変えられ体の組織へと運搬されていきます。

つまり肝臓がなければいくら食っても栄養素を使うことができないということですね。

肝臓なくせば痩せますよ。(大事な何かを失いますけどね)

蛋白質の代謝

①肝臓は必須アミノ酸(体内合成不可)を利用して非必須アミノ酸を作りだし、それを利用してアルブミンや血液凝固因子などの血漿蛋白質を作りだします。

②使い古されたアミノ酸は脱アミノ化という方法で処理されます。この脱アミノ化の過程でアンモニアが発生してしまいます。このアンモニアを尿素回路に組み込んで最終的に尿素にして排泄可能にします。

まとめ

必須アミノ酸さえあれば肝臓は蛋白質代謝可能。

蛋白質の代謝ではアンモニアが必ず生じる。

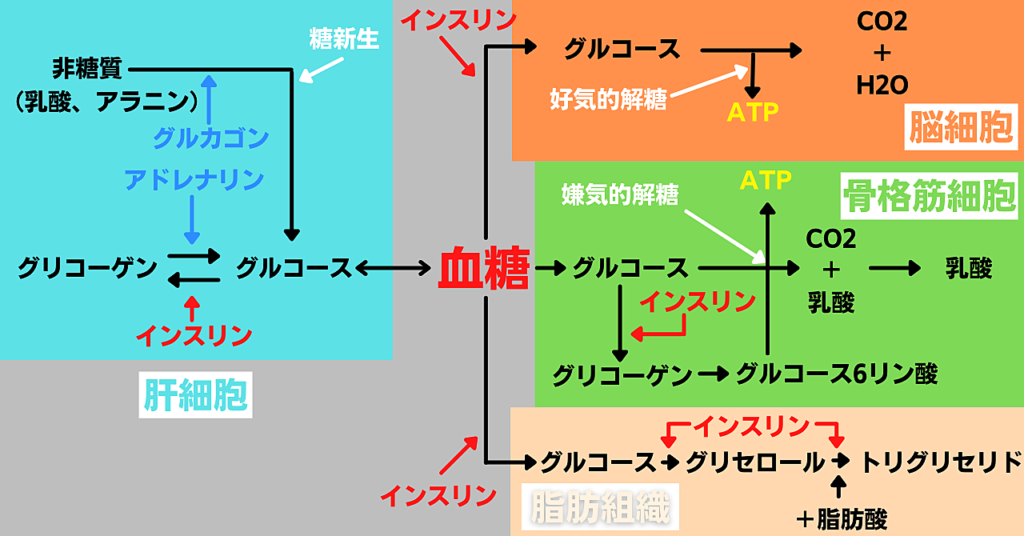

糖質の代謝

①大量のグリコーゲンの貯蔵と糖新生

血糖値が高い場合は血糖をグリコーゲンとして貯蔵し、逆に低い場合はグリコーゲンに分解して血中に放出します。

糖質分解の際にはガラクトースやフルクトースといった使用不可な糖類も発生します。肝臓はこれらもグルコースへと変換します。

②糖新生の中間物質から化学物質を生成

グルコース代謝でついでにATPも産生します。

まとめ

エネルギーとして利用可能なグルコースをつくる。

ついでにATPも。

脂質の代謝

①脂肪酸を酸化して肝臓以外へのエネルギー供給

糖質同様にATPを産生

MCTオイル(中鎖脂肪酸)は脂肪酸なので吸収すれば即エネルギー変換というわけでケトなんとかダイエットで流行ってるんでしょうね。(知らんけど)

②大量のコレステロール、リン脂質、リポ蛋白質を合成

三大栄養素からコレステロールを合成し、その80%が胆汁として分泌されます。

コレステロールとリン脂質は細胞膜や細胞内構造の材料になります。

③蛋白質、炭水化物から脂肪を合成

体内での余剰栄養素は全て肝臓で脂肪に変換されリポ蛋白質に入り脂肪組織へ輸送されます。

まとめ

コレステロールなど細胞の材料づくりと余り物の輸送

ということで今回はここまで!

ではまたっ。

参考および引用書籍・サイト

集-tsudoi-のブログでは以下のリストを参考もしくは引用しています。

書籍

- ガイトン生理学 原著第13版

- 筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版

- グレイ解剖学 原著第4版

- プロメテウス解剖学 コア アトラス 第4版

- カラー図解 人体の正常構造と機能

- カンデル神経科学

- カパンジー機能解剖学

- 頭蓋仙骨治療

- アナトミー・トレイン

- チャップマンとグッドハートによる神経リンパ反射療法

- オステオパシーの内臓マニピュレーション

- The Mulligan Concept of Manual Therapy: Textbook of Techniques

- 臨床家のための基礎からわかる病態生理学

- マッケンジーエクササイズ頚椎・胸椎―構造的診断と治療法

- 腰椎―マッケンジーエクササイズ

- 「ポリヴェーガル理論」を読む

- からだのためのポリヴェーガル理論: 迷走神経から不安・うつ・トラウマ・自閉症を癒すセルフ・エクササイズ

②-11-300x157.png)

②-3-300x157.png)

②-2-300x157.png)

②-6-300x157.png)

②-300x157.png)

②-4-1-300x157.png)

②-2-1-300x157.png)

②-5-300x157.png)