どうも。スズキタケヒロです。

今回は心臓の解剖学と生理学についてまとめます。

とは言え〇〇弁がどうのこうの〜みたいな内容はカットします。

なるべく我々の臨床につながる内容をかいつまんでお伝えしますのでよろしくどうぞ。

心臓のポジション

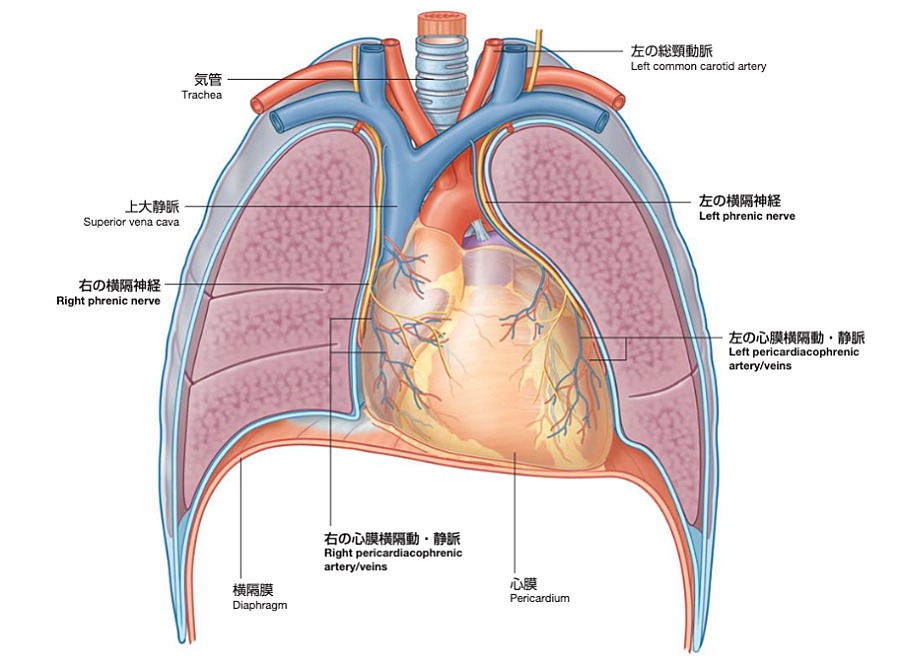

心臓はご覧のようなポジションにあります。

肺の間に存在し左側にやや突出した形をとりますがこれは突出しているわけではありません。(詳しくは後述)

ここでは横隔膜との関係をよく見てほしいのですが…

よーく見ると心臓と横隔膜はくっ付いているんですね。

これ臨床につなげるポイントになりますので覚えておきましょう。

心臓の構造

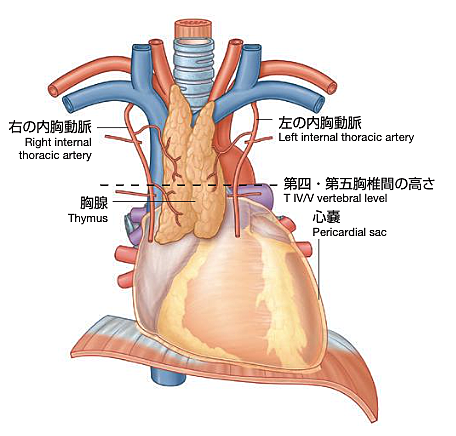

ご覧のように心臓は4区画です。

重さは300gくらい、大きさは自分の拳くらいですね。

心房の筋は2層、心室の筋は3層の構造をしています。

これにはちゃんと理由あります。

心房は心室に血液送るだけ(小パワー)

心室は右心室は肺に、左心室は全身に血液を送ります(大パワー)

なので左心室の心筋がデカくなってます。

心臓が左に突出して見えるのは突出しているのではなく心筋の厚さが理由なんですね。

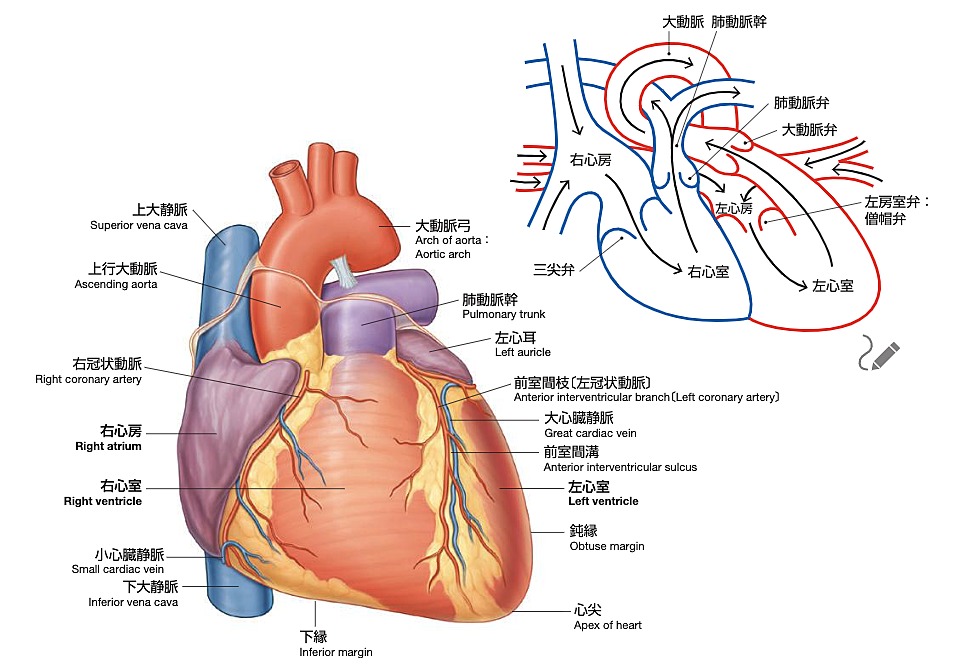

心臓の構造でもう一つ押さえておきたいものがあります。

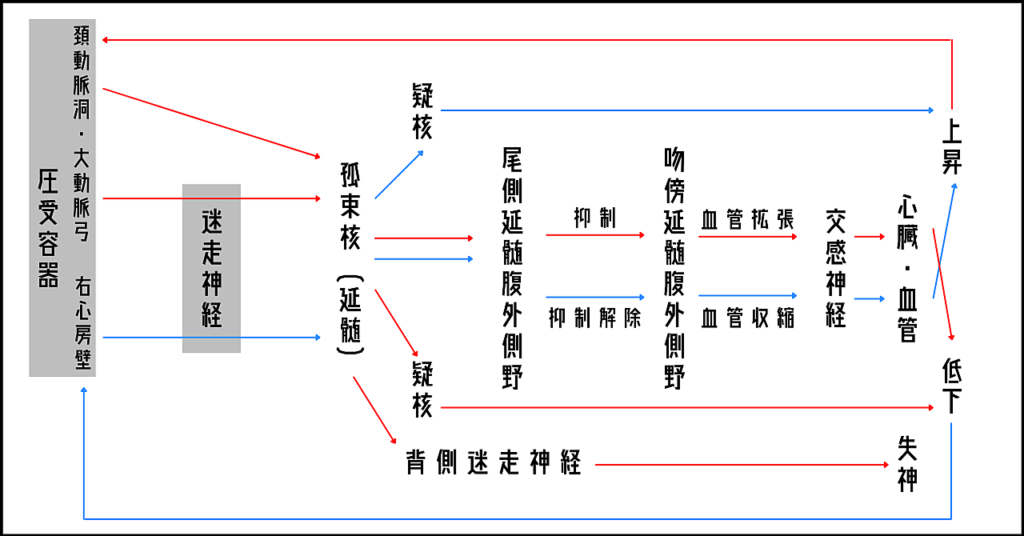

それは血圧の受容器です。

大動脈弓には血圧の受容器があります。

血管内の圧が高くなったり逆に低くなるとその情報を脳へ送り、脳はその情報をもとに血圧を正常に保とうとします。

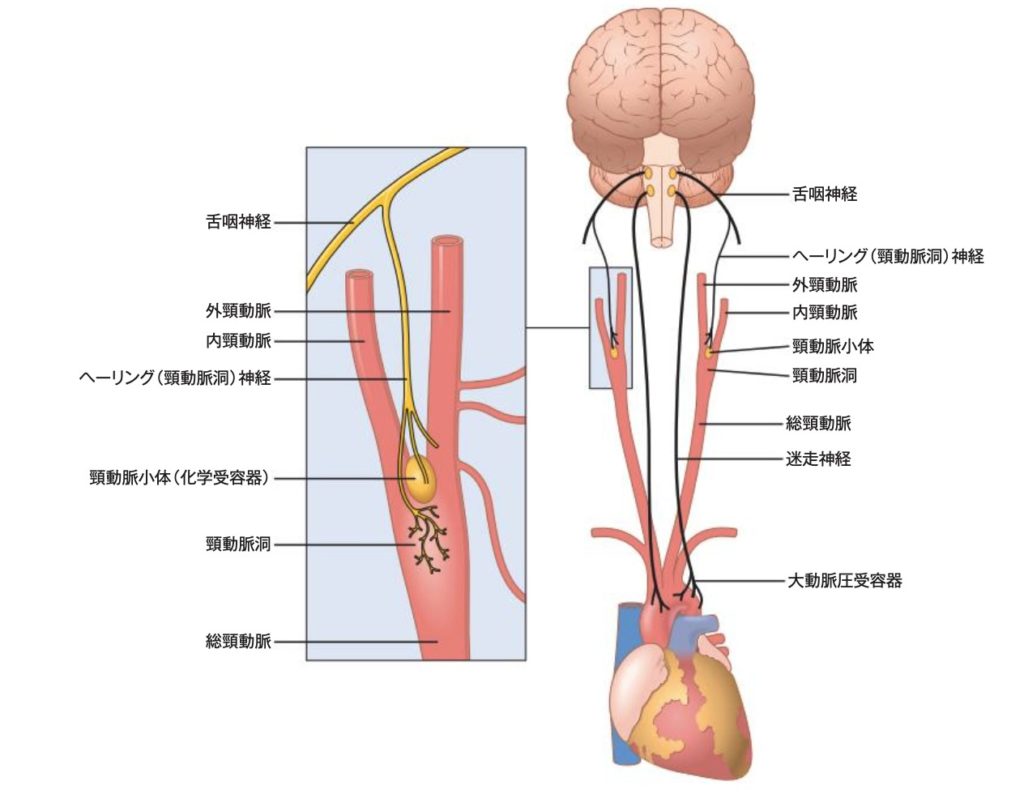

そして大動脈弓から分岐した血管は首へ伸びていきその途中に頸動脈洞と頸動脈小体という受容器が存在します。

前者は血圧の変化を感知し、後者は血液内の低酸素、二酸化炭素過剰、水素イオン過剰を感知しています。

ちょいと難しい内容かもしれませんが血圧管理はこのようにされています。

迷走神経経由で受容器情報が脳へと伝達されます。

背側迷走神経って言葉が初耳な方はこのブログを呼んだ後にこちらをぜひ

心臓の神経管理

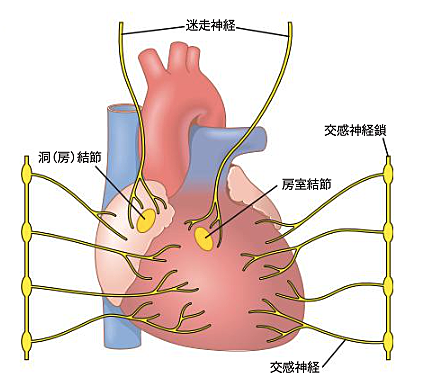

特殊心筋(洞房結節と房室結節)には迷走神経が、心筋には交感神経がそれぞれ伸びてきています。

つまり心拍リズムは副交感神経管理で、心拍出力は交感神経管理ということになります。

臨床につなげる

さて、ここまでの内容をどう臨床につなげるか。

これが大事になってきますね。ただの体に詳しい人で終わったら勿体ないですよぉ〜。

今回つながる臨床テーマは「血圧」です。

まずは情報を少し整理しましょう。

①心臓は横隔膜とくっ付いている

②大動脈弓の中には血圧の受容器がある

③頸動脈の中にも血圧の受容器がある

これらの情報から臨床展開していきます。

①心臓は横隔膜とくっ付いている

くっ付いているということは横隔膜が下がれば心臓が下方向に引っ張られます。

②大動脈弓の中には血圧の受容器がある

心臓が下に引っ張られると大動脈弓にもその張力が伝わり内径が細くなりますね。

内径が細くなるということは血管内圧は上昇します。

③頸動脈の中にも血圧の受容器がある

大動脈弓に伝わった張力が頸動脈にも少なからず影響します。

そして頸動脈でも内径が細くなり血管内圧が上昇します。

ということはつまり?

横隔膜を使った呼吸により血圧のコントロールができる可能性があるということです。

いませんか、「降圧剤(いわゆる血液をサラサラにする薬)飲んでるのに全然効かない」って言う人。

これは横隔膜の機能不全による高血圧の可能性があるってことです。

どういうことかと言うと。

横隔膜は機能不全に陥ると基本的に上がりっぱなしになります。

ということはもうお分かりかと思いますが心臓が上へ押された状態ですね。

大動脈弓の内径は?広がってますよね。=内圧が下がる。

その情報を元に脳は「血圧下がっとるやん、上げな」となります。

また横隔膜が上がりっぱなしで下がらないので吸気は胸鎖乳突筋や斜角筋などを使った呼吸になります。

人間は1日で約3万回呼吸します。

肩こり首こり出るでしょうね。

そんな人はまず横隔膜の機能を取り戻して呼吸を正常化してあげたいですよね。

ということで今回はここまで!

ではまたっ。

参考および引用書籍・サイト

集-tsudoi-のブログでは以下のリストを参考もしくは引用しています。

書籍

- ガイトン生理学 原著第13版

- 筋骨格系のキネシオロジー 原著第3版

- グレイ解剖学 原著第4版

- プロメテウス解剖学 コア アトラス 第4版

- カラー図解 人体の正常構造と機能

- カンデル神経科学

- カパンジー機能解剖学

- 頭蓋仙骨治療

- アナトミー・トレイン

- チャップマンとグッドハートによる神経リンパ反射療法

- オステオパシーの内臓マニピュレーション

- The Mulligan Concept of Manual Therapy: Textbook of Techniques

- 臨床家のための基礎からわかる病態生理学

- マッケンジーエクササイズ頚椎・胸椎―構造的診断と治療法

- 腰椎―マッケンジーエクササイズ

- 「ポリヴェーガル理論」を読む

- からだのためのポリヴェーガル理論: 迷走神経から不安・うつ・トラウマ・自閉症を癒すセルフ・エクササイズ

サイト

②-11-300x157.png)

②-3-300x157.png)

②-2-300x157.png)

②-6-300x157.png)

②-300x157.png)

②-4-1-300x157.png)

②-2-1-300x157.png)